資源化学分野の研究紹介(環境・資源班)

ヘリウムのリサイクルに関して

工業ガス専門誌ガスレビューに紹介されました。

-

沖縄県で進行する液体ヘリウムのリサイクル (PDF 3.7MB)

No.991号(2022年9月1日号)

1.生物資源関連研究

琉球藍に関する研究

沖縄で古くから行われている天然藍染めでは、微生物を利用した発酵建てと呼ばれる技法が用いられています。

この藍染めに関わる微生物の特性や、発酵建てに適した染料の製造方法、藍染製品の消臭機能に関する研究を行っています。

関連する資料

1.研究報告

-

リュウキュウアイおよびタデアイからの沈澱藍の製造に関わる微生物、第17号(平成26年度)、p5-11 (PDF 2.3MB)

-

琉球藍染めの抗菌成分、第21号(平成30年度)、p6-9 (PDF 351.2KB)

2.その他

- 沖縄で分離した藍還元菌の生育特性、日本農芸化学会2021年度大会講演要旨集、3A01-04

- 天然藍染め液から分離した微生物による物質生産、第67回日本生物工学会大会講演要旨集、1P-188(2015)

テリハボク種子オイル(タマヌオイル)及び葉に含まれる有用評価に関する研究

テリハボクの種子オイルや葉、枝、根の抽出物には、皮膚における有用な作用があることが知られています。

我々は、沖縄県産のテリハボク抽出物のニキビ原因菌(アクネ菌)に対する増殖抑制効果(抗菌活性)を調べており、葉や種子オイルに含まれる抗菌活性物質の種類と量を調べる研究を行っています。

これまでの研究で抗菌物質はアセトンやメタノール等で抽出することができ、活性フラクションの分析により複数のクマリン類が含まれていることがわかっています。

関連する資料

1.研究報告

2.支援事例集

3.技術情報誌

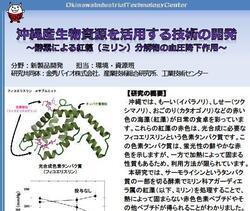

紅藻の赤色色素に関する研究

沖縄ではイバラノリ、ツクシマノリ、カタオゴノリなどの、赤い色の海藻(紅藻)が日常の食卓を彩っています。これらの紅藻は、光合成に必要なフィコエリスリンという赤色の色素タンパク質で、蛍光性の鮮やかな赤色を示します。しかしながら、加熱によって固まる性質もあるため、利用方法が限られています。

これまでの研究で、サーモライシンというタンパク質の一部を切る酵素でミリン科アガーディエラ属の紅藻を処理すると、熱によって固まらない赤色色素ペプチドやその他ペプチドが得られることがわかりました。

関連する資料

研究報告

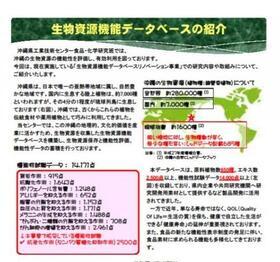

生物資源の有用性評価

当センターでは、沖縄の地理的、文化的価値を産業に活かすため、生物資源を収集した生物資源機能データベースを構築し、生物資源保存と機能性評価、機能性データの蓄積を行っています。

データベースの主な内容

- 原料植物数650種

- エキス数2,500点以上

- 機能性試験データ14,000点以上

これまでに実施した機能性評価の中から、タンパク質糖化阻害活性、酸化ストレス軽減作用、メラニン生成抑制作用を紹介します。

タンパク質糖化阻害活性

生体においては、アルブミンなどのタンパク質の糖化が加齢性疾患の進行に関連します。また、コラーゲン(真皮や軟骨に含まれるタンパク質)の糖化によって生成するカルボキシメチルアルギニン(CMA)は、コラーゲンの正常な架橋形成を阻害し、繊維の安定性に影響を及ぼすと考えられています。

当センターが保有する生物試料の、50%エタノール抽出液および熱水抽出液を対象に、アルブミン糖化阻害活性を評価し、活性の高い素材についてはコラーゲンの糖化に伴うCMAの生成阻害活性を評価し、有用な生物資源のスクリーニングを行いました。

関連する資料

研究報告

酸化ストレス軽減作用

過剰な活性酸素による酸化ストレスは、炎症、動脈硬化症、ガンなどの様々な疾病の原因となります。

生物資源には、抗酸化物質と呼ばれる活性酸素を除去する物質や、体内の酸化ストレス防御機構を介して活性酸素を除去する物質が含まれていることが知られています。

そこで、沖縄の生物資源の有用性を明らかにすることを目的として、ヒト培養細胞を用いた評価を行っています。これまでに、ボタンボウフウに含まれるプテリキシンが酸化ストレスを軽減することを明らかにしました。

関連する資料

1.技術情報誌

2.その他

-

Induction of Antioxidant Protein HO-1 Through Nrf2-ARE Signaling Due to Pteryxin in Peucedanum japonicum Thunb. in RAW264.7 Macrophage Cells, J. Taira, T. Ogi, Antioxidants 2019, 8 (12) 21.(外部リンク)

-

Nitric Oxide Modulation by Folic Acid Fortification, J. Taira, T. Ogi, Antioxidants, 2020, 9 (5) 393.(外部リンク)

-

Purified Gymnemic Acids from Gymnema inodorum Tea Inhibit 3T3-L1 Cell Differentiation into Adipocytes, P. Saiki, Y. Kawano, T. Ogi, et al, Nutrients, 2020, 12(9), 2851.(外部リンク)

メラニン生成抑制作用

皮膚においてメラニンは紫外線防御物質として機能していますが、過剰なメラニンの生成はシミやクスミの原因となります。

当センターが保有する生物資源ライブラリを研究材料として、メラニン生成を抑える素材や物質の探索を行ったところ、ヒト皮膚三次元培養モデルにおいて、寄生植物リュウキュウツチトリモチの抽出物がメラニンの生成を抑え、その活性物質として2種類のタンニン類を特定しました。

関連する資料

1.技術情報誌

2.その他

Melanin Synthesis nhibitors from Balanophora fungosa. T. Ogi, M. Higa, S. Maruyama, Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2011, 59, 4, 1109.

傷害イモの非破壊検査技術の開発

紅イモなどの甘藷は、沖縄の特産品として盛んに生産されています。ゾウムシ類などによって傷を受けた甘藷は、特有の悪臭と苦みを発生するため、製造現場では手作業により除去されています。

本研究では、センサーにより悪臭・苦味物質を検出する方法を開発するため、分析対象となる悪臭・苦味物質を、傷害イモから蒸留法などにより分離精製しました。

今後は精製したイポメアマロンを用いて各種センサーによる検出試験などを計画しています。

沖縄海洋資源の秘める可能性 海産物から得られるACE阻害ペプチドとラットにおける血圧降下作用

沖縄産の海藻、魚類および海藻加工残渣から、機能性ペプチドを生産する研究を行いました。これらの海洋性素材をタンパク質分解酵素で処理をすると、血圧上昇に関与するアンジオテンシンI変換酵素(ACE)阻害作用を示すジペプチドが生産できます。

また、トンボマグロ中骨部位の熱水抽出物はイミダゾールジペプチドを含んでおり、サーモライシン処理を組み合わせることで、ACE阻害ペプチドとイミダゾールジペプチドの両方を含む機能性素材として利用することができます。

関連する資料

研究報告

2.沖縄海塩関連研究

海水濃縮装置の研究開発

県内製塩企業では、塩分濃度3.5%程度の海水を直煮法や塩田法(入浜式、流下式)、RO(逆浸透)膜法によって濃縮してかん水をつくり、さらに煮詰めることによって塩結晶を析出させています。

本研究では、イオン交換膜法による濃縮を、沖縄県内製塩企業向けに、海水濃縮システムとして検討しています。

関連する資料

研究報告

支援事例集

3.微生物関連研究

アルカリ耐性微生物に関する研究

アルカリ条件で生育する微生物のなかには、特異な有価物を生産するものが知られており、高pH条件下では発酵管理が容易になると期待できることから、有価物生産菌として利用できる可能性があります。

そこで、沖縄の様々な試料から分離・収集したアルカリ耐性微生物について、光学活性有機酸等の生産性を調べています。

関連する資料

1.研究報告

2.その他

Isolation of alkaliphilic bacteria for production of high optically pure L-(+)-lactic acid, J. Gen. Appl. Microbiol., 60, 270‒275 (2014), doi: 10.2323/jgam.60.270

(R)-3-ヒドロキシ酪酸生産技術

(R)-3-ヒドロキシ酪酸は、海洋環境中でも分解する生分解性プラスチックの原料等として期待されていますが、これまで大量生産が困難でした。

そこで、微生物による大量生産法を検討した結果、沖縄の海洋由来微生物を用いることで、高濃度生産が可能であることを明らかにし、ベンチスケールでの試験生産を行い、大量培養生産に成功しました。

関連する資料

1.研究報告

2.支援事例集

その他

Direct Production of (R)‐3‐Hydroxybutyric Acid of High Optical Purity by Halomonas sp. OITC1261 Under Aerobic conditions, Biotechnol. J. 2018 Feb;13(2). doi: 10.1002/biot.201700343.

沖縄県 商工労働部 工業技術センター

〒904-2234 沖縄県うるま市字州崎12-2

電話:098-929-0111 ファクス:098-929-0115

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。