沖縄の主要水産物の紹介

沖縄で獲れる主な海産物(モズク、マグロ、ソデイカ、マチ類)について紹介します。

モズク

沖縄で最も多く養殖されている海産物がモズクです。生産量のほとんどが沖縄県産モズクとなっています。モズクは食物繊維やミネラルを多く含んだ低カロリーな食品です。

オキナワモズクの特徴

モズクは古くから全国各地で食用にされてきた海藻の仲間であリ、沖縄地方では昔よリモズクを三杯酢で食されていた為、酢のリ=「スヌイ」とも呼ばれています。このモズク類は多くの種類があり、その中で主に食用とされているのは6種類で国内で産業的規模の養殖は沖縄だけが成功した地域です。

養殖されている種類としては「オキナワモズク」(通称:フトモズク)と「モズク」(通称:イトモズク又はホソモズク)の2種類があります。その中のほとんとが「オキナワモズク」で粘質に富み、形態は太さ1.5~3mmの褐色から黒褐色の枝が不規則に分岐する琉球列島特産種で全国一の生産量を誇っています。

モズクには、フコイダンやフコキサンチンと呼ばれる機能性成分が含まれています。

養殖の歴史

古くから食べられていたモズクを昭和50年から養殖手法の実証試験を行い、恩納村漁業研究グループと水産業改良習及所の共同研究により、初めて養殖モズクが昭和52年に水揚げされました。その後、いろいろな改良・試験を繰り返し現在の養殖技術が確立されました。

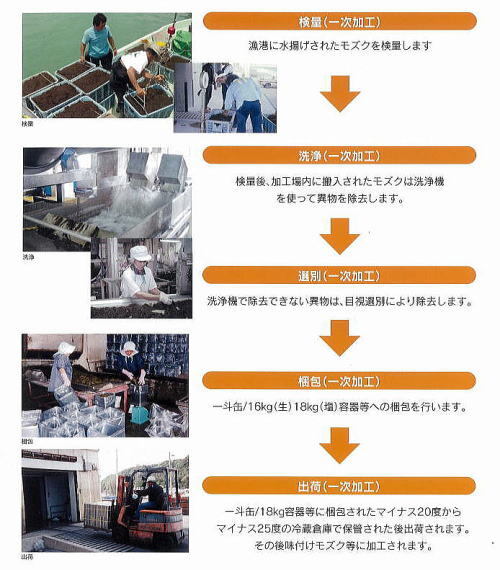

モズク養殖の流れ

水揚げから出荷まで

マグロ

沖縄で最も多く漁獲されている海産物がマグロ類で、県内の漁獲生産量のおよそ半分を占めています。しかも、そのほとんどが冷凍をしないで水揚げする「生鮮マグロ」です。沖縄は、生鮮マグロの特産地です。沖縄は周りを暖かい海に囲まれています。マグロは暖かい海が好きなので沖縄はたくさんのマグロが集まります。そのため、たくさんのマグロを沖縄の近くで獲ることができ、生鮮で水揚げできるのです。

沖縄で獲れる主なマグロ

ビンナガ

体長は1メートルほど。胸びれが長いのでトンボと呼ばれることもあります。

![]()

キハダ

体長は2メートルほど。肌が黄色いのでキハダといいます。

メバチ

体長は2メートルほど。目がぱっちりしているのでメバチといいます。

クロマグロ

体長は3メートルほど。胸びれが短いのが特徴で、本マグロとも呼ばれます。

マグロの漁獲方法

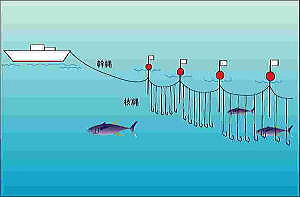

延縄漁業

幹縄と呼ばれる縄に枝縄と呼ばれる縄を付け、枝縄に張りを付け魚を獲る漁業です。幹縄は長さが100km(張りは2,000本)にも及ぶことがありますが、1回の操業で魚がかかるのは6本程度と意外に少ないのです。

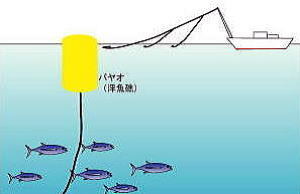

パヤオ漁業

マグロ、カツオ、シイラなどの魚は群れを作り、広範囲にわたって移動します。これら回遊性魚類は海に浮いている物に集まる癖があります。これを利用し、人工物を海面や海中に浮かべ、そこに集まる魚を獲る漁業がパヤオ漁業(ひき縄、一本釣り等)です。この人工物(浮魚礁)をパヤオと呼び、本件の特徴的な漁業の一つです。パヤオは水深1,000~2,000m、遠いところで沖合20海里(およそ37km)の海域に浮かんでいます。

沖縄の生鮮マグロを食べよう!

ソデイカ沖縄でマグロの次に多く漁獲されている海産物がソデイカです。

沖縄で獲れる主なイカ

ソデイカ

沖縄方言で「せーいか」といいます。沖縄で最も多く漁獲されているイカで体長は1m、体重は20kgにもなります。

トビイカ

沖縄方言で「ひんがーいか」といいます。沖縄本島南端の奥武島で行われるトビイカの天日干しは夏から秋にかけての風物詩として有名です。

アオリイカ

沖縄方言で「しるいちゃー(しろいか)」といいます。沖縄ではイカ墨汁としてよく食べられています。

コウイカの仲間

この仲間で最も知られているのが「コブシメ」です。沖縄方言では、「くぶしみ」といいます。コブシメはサンゴ礁周辺の浅い海に生息しています。

ソデイカの漁獲方法

ソデイカはトビイカを釣るときにたまに獲れる程度でしたが、平成元年に久米島漁業協同組合が兵庫県の但馬から漁具を導入してから本格的に操業が行われるようになりました。その後、漁具の改良を重ねながら県内各地に急速に普及し、今日に至っています。沖縄のソデイカ漁業は本格的に始まってから25年しか経っていない新しい漁業といえますが、今ではマグロに次ぐ重要な位置を占めています。

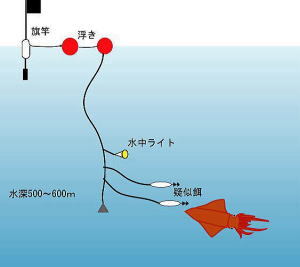

ソデイカは主に旗流漁業(暗い深海に潜むソデイカを呼び寄せるための水中ライトと疑似餌、目印として黒いビニールなどを付けた旗竿と浮きを付けた漁具を投入していきます。ソデイカがかかると旗竿が上下に揺れます。黒いビニールや布などを竿に付けるのは、黒い色が海の上ではよく目立つからです。)によって漁獲します。

ソデイカの不思議な生態

- ソデイカは、体長が1m、体重が20kgにもなり、食用にされるイカの中では最大級です。

- ソデイカは1年で漁獲サイズ(体長が1m程)になります。ちなみに寿命は1年です。

- ソデイカは沖縄南方の海で生まれ、黒潮にのって北上し、北陸あたりまで行き着きます。

- 昼間は水深500~600mの深海にいますが、夜になると海面付近まで餌を追って上がってきます。

- ソデイカは、ペア(雌雄)で釣れることがあります(下図)。ソデイカは深くて暗い海に生息しているので、効率よく♂と♀が出会うようなしかけがあるのかもしれません。

マチ類

マチ類とは

沖縄の三大高級魚の一つにハマダイ(方言名:あかまち)があります。マチ類とは、沖縄で使われている通称で、フエダイ科(約17種)、ムツ科(2種)及びハチビキ科(3種)の総称です。

ハマダイ(方言名:あかまち)

アオダイ(方言名:しちゅーまち)

オオヒメ(方言名:まーまち)

ヒメダイ(方言名:くるきんまち)

マチ類の資源管理

沖縄のマチ類4種(あかまち、しちゅーまち、まーまち、くるきんまち)の漁獲量は、昭和55年の2,159トンをピークに年々減少しています。そこで、漁業者等関係者が話し合い、南西諸島海域(鹿児島県から沖縄県の海域)のマチ類4種についての資源回復計画が策定され、平成17年4月15日付けで水産庁より公表され、当初本県では、北タイキュウソネ、沖ノ中ノソネの2カ所を保護区とし、資源回復を図ることにしました。

ところが、最近の研究結果から、マチ類は成長が遅く、卵を産むまでに時間がかかることが分かってきました。そのため、マチ類資源を回復させるためには、保護区の設定による産卵親魚保護や小型魚の保護を継続的に行っていく必要があります。そこで、漁業者等関係者で、さらに話し合いを進め、保護区をこれまでの2カ所から5カ所に増やし、また、新たに小型魚保護の取り組みをスタートすることとなりました。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 農林水産部 水産課

〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟10階(南側)

電話:098-866-2300 ファクス:098-866-2679

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。