地域おこし協力隊・集落支援員制度

1 地域おこし協力隊の制度概要

地域おこし協力隊は、人口減少や高齢化等の進行が著しい地方において、都市部で生活する地域外の人材を地方公共団体が地域社会の新たな担い手として委嘱し、地域力の維持と強化を図っていくことを目的としています。

隊員の活動は、地域おこしの支援、農林水産業従事等、水源保全・監視活動、住民の生活支援など幅広い分野で実施されています。

- 実施主体:地方公共団体

- 活動期間:概ね1年以上3年以下

- 国(総務省)による支援

財政支援(特別交付税措置)

1.活動に要する経費

隊員1人あたり550万円上限(令和7年度)

うち報償費等350万円、その他の経費200万円

(その他の経費=活動旅費、作業道具等の消耗品費、事務的経費、定住に向けた研修等の経費など)

2.起業、事業承継に要する経費

最終年次または任期終了翌年に起業する者または事業を引き継ぐ者

1人につき100万円上限

3.募集等に要する経費

自治体1団体あたり200万円上限

その他の支援

1.地域おこし協力隊員向けの研修会の実施

- 初任者研修…着任1年目の隊員を対象

- ステップアップ研修…2~3年目の隊員向け

- 起業・事業化研修…起業を目指す隊員向け 等

2.地域おこし協力隊サポートデスク

地域おこし協力隊の活動や受入体制の整備等に関する、隊員や地方公共団体職員等からの電話や電子メールによる相談に対応

3.地域おこし協力隊全国サミットの開催

現役協力隊員やOB・OGのトークセッション、受入自治体からの事例紹介など、全国の協力隊活動を紹介(毎年開催)

4.地域おこし協力隊ビジネスサポート事業の実施

地域課題の解決や地域活性化に向けて、自治体の支援のもと起業に取り組む地域おこし協力隊員、または隊員OB・OGのビジネスプランを専門家による現地指導でのサポートを実施

5.総務省 地域おこし協力隊facebookの運用

地域おこし協力隊について広く理解を深め、興味、関心を高めることを目的として運用されており、隊員になりたい方向けのイベント情報、隊員向けの研修等の情報、各地方自治体の取組等について情報発信

詳細は総務省「地域おこし協力隊」ページをご覧ください。

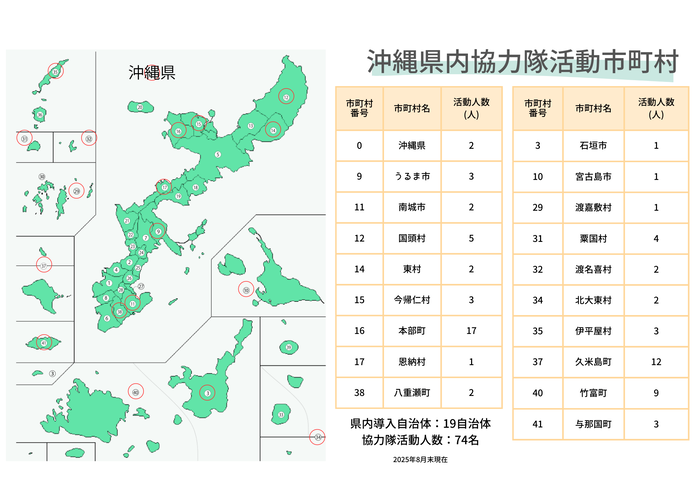

2 県内での制度活用状況

地域おこし協力隊県内配置状況

(3) 県による支援

1.県内の地域おこし協力隊員向け研修会の開催

- 初任者研修…着任1年目の隊員を対象に、協力隊の心構えや地域との関わり方、活動の進め方、予算や活動費等について研修

- 協力隊・担当職員合同研修…協力隊員と担当職員が合同で参加し、相互の理解を深める

- 起業支援研修…任期後の起業を目指す隊員向けに、起業の準備や事業運営の仕方、先輩起業家の講義等

- 現地視察研修…協力隊員が活動する地域を訪ね、活動内容・進め方等を学ぶ

2.情報交換会・ネットワーク準備会の開催

県内協力隊同士の交流や情報交換、ネットワークづくりを目的に開催

Zoomによるオンラインでも開催

3.沖縄県地域おこし協力隊facebookページ(外部サイトへリンク)の運用

各市町村協力隊の活動やメディア掲載情報等を発信

4.沖縄県地域おこし協力隊ネットワークfacebookグループの運用(非公開)

沖縄県内の協力隊員限定のfacebookグループ(非公開)

隊員相互の情報交換や交流、イベントの告知や連携推進、相談などに活用

(4) 県内協力隊の活動内容について

沖縄県内の地域おこし協力隊の活動内容やイベント情報などを、下記リンク先のSNS、ホームページに随時掲載しています。

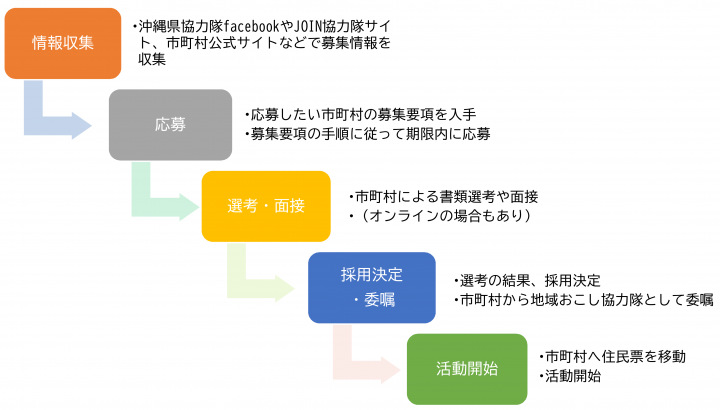

3 地域おこし協力隊 応募から活動開始までの流れ

4 県内協力隊の募集情報

沖縄県内の地域おこし協力隊の募集情報は、沖縄県地域おこし協力隊のfacebookページや、JOIN(一般社団法人 移住・交流推進機構)の地域おこし協力隊ページ、各市町村の公式サイト等をご参照ください。

沖縄県 各市町村公式サイトURL

-

那覇市(外部リンク)

-

宜野湾市(外部リンク)

-

石垣市(外部リンク)

-

浦添市(外部リンク)

-

名護市(外部リンク)

-

糸満市(外部リンク)

-

沖縄市(外部リンク)

-

豊見城市(外部リンク)

-

うるま市(外部リンク)

-

宮古島市(外部リンク)

-

南城市(外部リンク)

-

国頭村(外部リンク)

-

大宜味村(外部リンク)

-

東村(外部リンク)

-

今帰仁村(外部リンク)

-

本部町(外部リンク)

-

恩納村(外部リンク)

-

宜野座村(外部リンク)

-

金武町(外部リンク)

-

伊江村(外部リンク)

-

読谷村(外部リンク)

-

嘉手納町(外部リンク)

-

北谷町(外部リンク)

-

北中城村(外部リンク)

-

中城村(外部リンク)

-

西原町(外部リンク)

-

与那原町(外部リンク)

-

南風原町(外部リンク)

-

渡嘉敷村(外部リンク)

-

座間味村(外部リンク)

-

粟国村(外部リンク)

-

渡名喜村(外部リンク)

-

南大東村(外部リンク)

-

北大東村(外部リンク)

-

伊平屋村(外部リンク)

-

伊是名村(外部リンク)

-

久米島町(外部リンク)

-

八重瀬町(外部リンク)

-

多良間村(外部リンク)

-

竹富町(外部リンク)

-

与那国町(外部リンク)

5 集落支援員の制度概要

集落支援員は、地域の実情に詳しく、集落対策の推進に関してノウハウ・知見を有した人材が、地方自治体からの委嘱を受け、市町村職員と連携し、集落への「目配り」として集落の巡回、状況把握等を実施する制度です。

地方自治体:集落支援員を設置し、集落支援員と協力して集落対策を推進

- 実施主体:地方公共団体

- 総務省による財源支援(特別交付税)

地方自治体に対して、支援員一人当たりの上限額・専任430万円・兼任40万円(令和3年度)

※特別交付税の対象経費

- 集落支援員の設置に要する経費

- 集落点検の実施に要する経費

- 集落における話し合いの実施に要する経費

- 地域の実情に応じた集落の維持・活性化対策に要する経費

詳細は、総務省 集落支援員ページをご覧ください。

関連リンク

-

総務省 地域おこし協力隊ページ(外部リンク)

-

移住・交流推進機構(JOIN) 地域おこし協力隊ページ(外部リンク)

-

Wao41(沖縄県の地域づくり×助成金紹介サイト)の地域おこし協力隊ページ(外部リンク)

-

沖縄県地域おこし協力隊facebookページ(外部リンク)

-

沖縄県公式移住応援サイト おきなわ島ぐらし(外部リンク)

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 企画部 地域・離島課

〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟7階(南側)

電話:098-866-2370 ファクス:098-866-2068

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。