2 設立地としての沖縄県の適性

(1)生物多様性の優位性

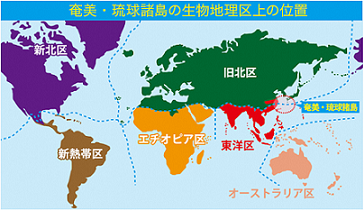

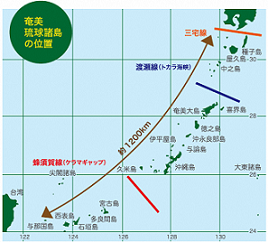

2つの生物相にまたがり、3つの生物分布境界線が含まれる琉球列島内の沖縄県は、生物多様性が豊かで、重要な地域です。このような立地条件は先進国ではまれです。また、豊かな自然史フィールドが近く、効果的・効率的な標本採集・研究・展示が可能です。

参考文献

- 「沖縄の自然を知る」池原貞夫 加藤祐三編著 築地書館株式会社

- 「琉球列島生物の多様性と列島のおいたち」安間繁樹著 東海大学出版会

- 「美ら島の自然史サンゴ礁島嶼系の生物多様性」琉球大学21世紀COEプログラム編集委員会編 東海大学出版会

- 「琉球弧の成立と生物の渡来」木村政昭編著 沖縄タイムス社

- 「フィールドガイド沖縄の生きものたち」沖縄生物教育研究会編 沖縄生物教育研究会

(2)地理・ネットワークの優位性

那覇空港からは多くの国際路線が就航し、生物多様性の豊かな東~東南アジアの主要都市が1~5時間圏内にあることから、標本採集等のための移動等を省力化することができ、研究のための労力や時間を確保できます。

また、東南アジアと生物相に類似性があるため共同研究を推進しやすい環境であり、自然史研究の拠点となることができます。

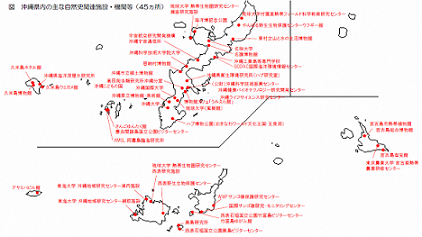

さらに、沖縄科学技術大学院大学(OIST)や県内大学等、自然史と関連する研究・教育機関等が広範囲に分布しています。それら県内関係機関と連携することで、琉球列島を始めとした生物多様性の豊かな地域における自然史の研究がより推進されます。

(3)自然史標本のバックアップ適地

自然史科学の研究は、標本の研究・分析を行うことが基礎となっていますので、その保管・管理がとても重要です。

仮に、災害等で標本が喪失してしまうと、それまでの研究成果の検証や応用研究にも大きな影響を与えてしまいます。

過去には、地震や津波、火事等により収蔵施設が被災し、多くの標本が被害を受けた事例が存在します。

よって、標本のバックアップを整備し、万が一の事態に備える必要があります。

沖縄県は、他の日本各地とは地震のプレートが異なり、近い将来の発生確率が70%以上の南海トラフ地震や首都直下型地震における直接的な被害や大きな影響を受けないことから、バックアップ適地としての要件を備えています。

(4)集客力の優位性

国立自然史博物館は、研究成果を活用した展示等により、多くの人々に自然史に関する教育・普及を行うことが大きな使命です。よって、様々な人々に来館してもらうための環境が必要となります。

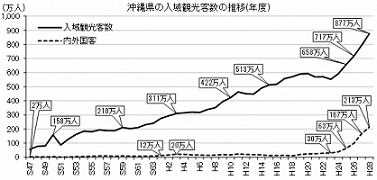

沖縄県には、平成30年度で999万9千人の観光客が訪れており、国内外から多くの人々が集まります。また、宿泊施設等も多く存在することから、集客するための環境が整っています。

さらに、自然史分野を取り扱っている沖縄美ら海水族館が年間入館者数370万人以上(平成29年度)であったことを考慮すると、同様の来館者数が見込めるとともに、入館料や関連収入により管理運営費の軽減にも寄与することができます。

関連資料

関連リンク

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 環境部 自然保護課

〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟4階(北側)

電話:098-866-2243 ファクス:098-866-2855

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。