歯科保健について

歯と口の健康は、全身の健康維持・向上につながります。

沖縄県の健康づくりの指針である「健康おきなわ21(第2次)」(平成計画年度平成26年度~平成34年度)においても健康づくりを推進するための4つの基本方針の一つとして「歯・口腔の健康」が掲げられています。

「歯・口腔の健康」のためには、歯を失う主な原因であるむし歯と歯周病の予防は欠かせません。定期的にかかりつけ歯科医院を受診し、適切な判断・処置・アドバイスをもらうことは歯と口のみならず全身の健康づくりにとても大切なことです。

むし歯予防

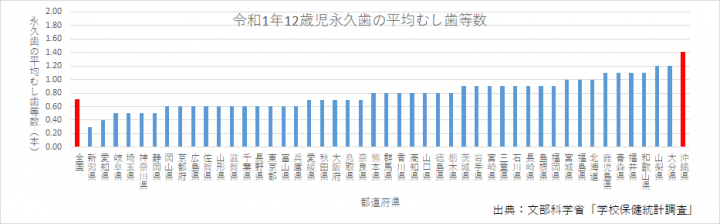

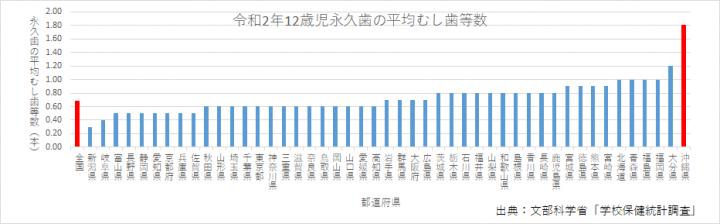

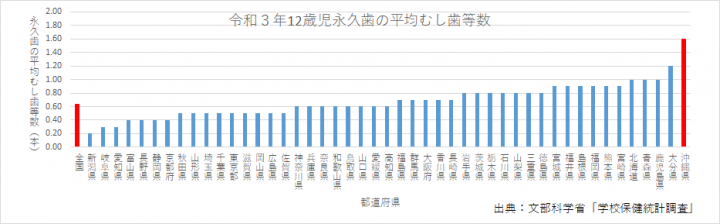

沖縄県は12歳児(一人平均)における永久歯のむし歯数が全国ワースト1位です。

むし歯の原因には細菌(プラーク)・糖分・歯質の3因子があり、それぞれに対応が必要となります。細菌には歯磨きによるプラーク除去、糖分には食生活の配慮、歯質にはフッ化物応用が効果的な対応として挙げられます。

歯ブラシに加え、デンタルフロスや歯間ブラシを使うことでプラークをさらに除去することができます。

参考【デンタルフロスや歯間ブラシに関するパンフレット】

参考【フッ化物応用に関するパンフレット】

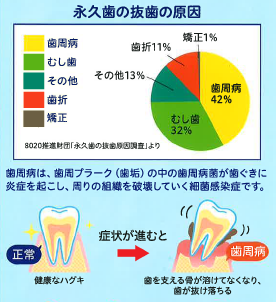

歯周病予防

歯周病は歯の表面につくプラークにより引き起こされる細菌感染症で、歯肉炎と歯周炎の総称です。

歯茎の炎症である歯肉炎から始まり、炎症が歯を支える骨などへ広がると歯周炎になります。歯周炎が悪化すると支えの骨がなくなるため、最終的には歯が抜けてしまいます。痛み始めたころには歯周病が進行していることが多いため、早期発見が大切です。歯茎の色の変化や出血など、違和感があればかかりつけ歯科医院での早めの受診をおすすめします。

歯周病の予防としては、基本的には歯周病の原因となる菌を減らすことです。毎日の丁寧な歯磨き(セルフケア)に加え、歯科医院での歯垢や歯石の除去を受けると効果的な予防になります。

また、歯周病は糖尿病や肥満などの全身の様々な病気に関わっていることがわかってきていますので、生活習慣を改善することも重要です。

歯周病と糖尿病

歯周病の炎症によって出てくる物質が、インスリンの血糖値をコントロールする働きを妨げて、糖尿病の状態を悪くすると言われています。歯周病で歯に痛みがあったり、歯を抜いたままの状態では、バランスのよい食事ができなくなり、糖尿病の食事療法が正しく進められなくなります。この悪循環を断ち切るために、糖尿病と歯周病の治療が必要です。

12歳児永久歯のむし歯等数 出典元:文部科学省「学校保健統計調査」

※むし歯等数・・・喪失歯数+むし歯処置歯数+むし歯未処置歯数

歯周病予防やむし歯予防についてのポスター・リーフレット等

-

歯科口腔保健ポスター・リーフレット・キャッチコピー等

(沖縄県健康長寿課へのリンク)

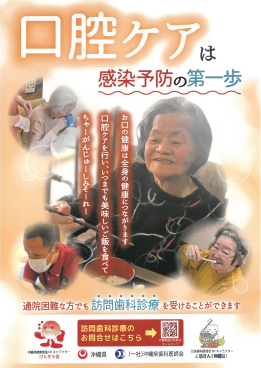

在宅歯科(訪問歯科)支援

-

在宅歯科支援センター(訪問歯科)について(外部リンク)

(沖縄県歯科医師会へのリンク)

情報提供

その他

【関連】

【関連】

【関連】

【関連】

【関連】

【関連】

-

(中部保健所管内保育施設を対象とした)「歯科保健状況調査」および「フッ化物洗口実態調査」結果概要 (PDF 2.3MB)

「歯科保健状況調査」および「フッ化物洗口実態調査」結果概要についてです。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 保健医療介護部 中部保健所

〒904-2155 沖縄県沖縄市美原1-6-28 中部合同庁舎中部保健所棟

電話:098-938-9886 ファクス:098-938-9779

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。