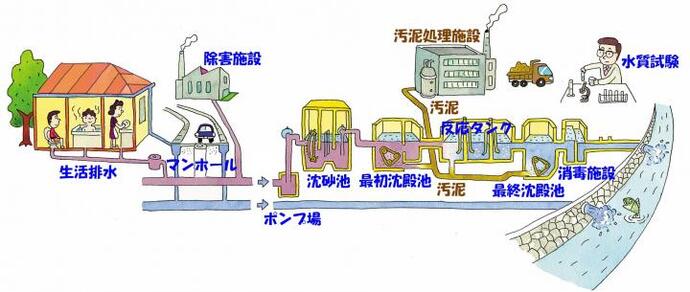

下水道の仕組み

下水がきれいになるまでのながれ

下水処理の大まかな流れ

- 下水管

- ポンプ場

- 下水処理場(沈砂池→最初沈殿池→反応タンク→最終沈殿池→消毒施設)

- 高度処理

- 汚泥処理

下水処理の仕組み(図)

下水処理の詳細な流れ

下水管(※分流式の場合、汚水管・雨水管)

- 雨水管:屋根や庭に降った雨水を海や川まで運びます。

- 汚水管:トイレやお風呂、台所などで使った水を下水処理場まで運びます。

下水管には、掃除や検査、修理をするためのマンホールがところどころにつけられています。

ポンプ場

下水管は、勾配をつけて埋められており、下水が自然に流れて運ばれるしくみになっていますが、下水管を埋める場所が、地面よりあまり深くなりすぎると、下水管を埋める費用が高くなるばかりではなく、掃除や修理がやりにくくなります。そこで、ところどころにポンプ場を設けて、下水を浅いところにくみ上げ、高いところから再び勾配によって流すしくみになっています。さらに、雨水を対象とするポンプ場は、台風や大雨のとき、大量の水をくみ上げて速やかに川や海に流し、道路や建物が水につかるのを防ぐ役割ももっています。

下水処理場(浄化センター)

下水管やポンプ場を通って下水処理場に運び込まれた汚水は、次のようないくつもの施設を取り抜ける間に、次第にきれいな水に生まれ変わってゆきます。

沈砂池(ちんさち)

処理場に運び込まれた汚水は、まず、沈砂池とよばれる池に入ります。汚水の中に含まれている大きなごみや砂は、この沈砂池で取り除かれます。

最初沈殿池(さいしょちんでんち)

大きなごみや砂を取り除かれた汚水は、最初沈殿池に入ります。この池をゆっくりと流れていく間に、沈砂池で沈まなかった小さなごみや砂は底に沈んでいきます。

反応タンク

好気性微生物を使った処理が主に行われており、最初沈殿池を通った汚水にバクテリアや原生生物のような微生物の集まり(これを「活性汚泥」という)を混ぜて、空気を吹き込みます。すると活性汚泥は、吹き込まれた空気中の酸素の助けを借りて、どんどん汚れを食べていき、時間が経つにつれて、次第に大きなかたまりとなっていきます。

最終沈殿池(さいしゅうちんでんち)

エアレーションタンク(反応タンク)で大きなかたまりとなった活性汚泥は、この池で沈められます。ここまでは、二次処理といい、汚れの90%以上は取り除かれ汚水はきれいになります。

消毒施設

最終沈殿池の上澄み水を消毒してから川や海に放流します。プールなどにも使われている塩素が使用されています。

高度処理

次のような場合には、さらにきれいにするための高度処理をおこなうことがあります。

- 放流する川にリュウキュウアユなど、清流を好む魚が住んでいる場合には、この魚たちがいつまでも棲める川にしておくため、処理水の汚れをさらに取り除く必要があります。

- 処理水を工業用水や生活用水、農業用水などとして再び利用する場合には、利用目的に適した水にする必要があります。高度処理では、二次利用の終わった処理水にさらに薬品を加えたり、ろ過したりして、目にみえない小さな汚れや水に溶けている成分を取り除きます。

汚泥処理

最初沈殿池や最終沈殿池で沈められた、汚れや微生物のかたまりを下水汚泥といいます。この汚泥はかき集められた後、水分を減らして(濃縮)発酵させ、それ以上腐らないようにして(消化)、水をしぼり取ります(脱水)。水をしぼり取られた後汚泥は、脱水汚泥とよばれ、その中には燃やされて(焼却)灰になるものもあります。脱水汚泥や灰は、埋め立て処分にされたり、肥料や土壌改良材として、農地などに利用されたり、レンガやタイルの材料として用いられたりします。沖縄県では、バガス等と混ぜて肥料を作り、緑農地還元しています。

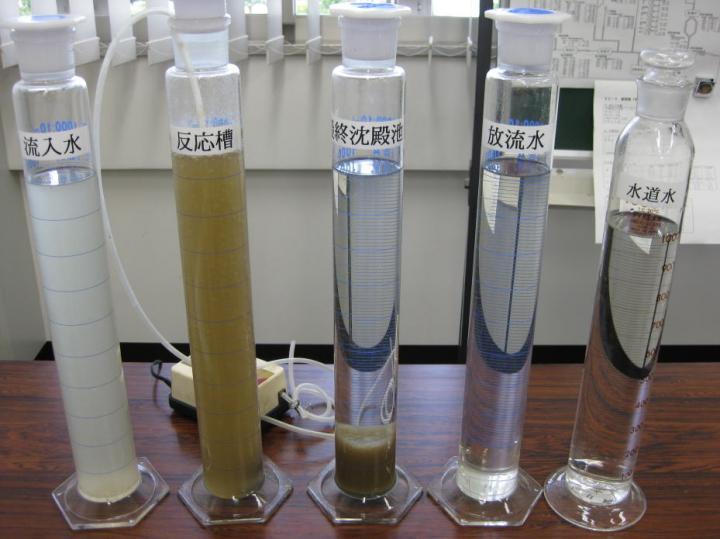

下水がきれいになる様子(写真)

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 土木建築部 下水道課

〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟11階(南側)

電話:098-866-2248 ファクス:098-866-2394

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。